弘扬中华优秀传统文化,建设中华民族现代文明

《番汉合时掌中珠》(局部)作者/供图

2023年6月1—2日,为开好文化传承发展座谈会,习近平总书记先后考察了中国国家版本馆和中国历史研究院,强调要“加强历史典籍版本的收集,分级分类保护好。同时,要加强对收藏的研究,以便更好地做好典籍版本收藏工作”。党的十八大以来,党中央始终高度重视古籍整理工作,2022年4月11日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进新时代古籍工作的意见》,强调“做好古籍工作,把祖国宝贵的文化遗产保护好、传承好、发展好,对赓续中华文脉、弘扬民族精神、增强国家文化软实力、建设社会主义文化强国具有重要意义”。习近平总书记一直高度重视古文字研究工作,2022年10月26—28日,党的二十大闭幕后,习近平总书记首次外出考察去了陕西延安、河南安阳,在殷墟博物馆考察后指出,中国的汉文字非常了不起,中华民族的形成和发展离不开汉文字的维系。汉文字是华夏先民的伟大发明,是中华民族共同的文化基因和精神纽带。习近平总书记对古籍、古文字的重视,归根结底是对中华民族历史和中华优秀传统文化的重视。正如在文化传承发展座谈会上的重要讲话中习近平总书记所强调的,“要重视学习历史、汲取历史智慧,弘扬中华优秀传统文化,坚持古为今用、推陈出新”,“创造属于我们这个时代的新文化,建设中华民族现代文明”。

与汉文古籍一样,中国历史上出现的民族古文字所记录的历史文化也是中华优秀传统文化的有机组成部分,是中华民族宝贵的文化遗产。如果说“二十五史”是用汉文书写的中华民族的历史,民族古籍就是用民族文字记录的中华民族历史。尤其是那些曾经建立王朝的少数民族创制使用的“官方文字”,曾作为传播中华优秀传统文化和启蒙教化百姓的载体,在少数民族接受中原王朝的典章制度、融入中华文明过程中起到了重要作用。加强对民族古文字和古籍的研究与阐释,无疑可弥补汉文史料的不足,从“他者”的视角呈现少数民族融入中华民族的过程,从而为汲取历史智慧、弘扬中华优秀传统文化提供重要资源。

民族文字创制体现中华文化认同

汉字对很多民族文字的创制产生过重要影响,这些民族文字与汉字同根同源,充分体现了各民族对汉字所代表的中华文化的认同。在中国北方先后出现的辽、夏、金三个王朝都曾由政府下令推行了仿照汉字设计的全新文字,这就是契丹文、西夏文和女真文。虽然这几种文字只采用了汉字的笔画和结构原则,没有照搬现成的汉字形体,但毫无疑问,这些民族文字均是基于汉字的形体、利用汉字的结构方式创制而成的。辽、夏、金三朝参照汉字创制自己的文字充分体现了对汉字所代表的中华文化的认同。最能说明问题的是契丹小字的创制,据《辽史》卷64《皇子表》记载:“迭剌,字云独昆。……性敏给。……回鹘使至传承中华文字设计,无能通其语者,太后谓太祖曰:‘迭剌聪敏可使。’遣迓之。相从二旬,能习其言与书,因制契丹小字,数少而该贯。”可知契丹小字是耶律迭剌受回鹘人使用的突厥文启发创制的,但从字形看,契丹小字并没有改用突厥文字符,仍采用了汉字式的字体。这一现象背后最根本的原因就是辽朝统治者对中华文化的认同,这种认同理念也体现在辽太祖及大臣商议如何“事天敬神”的决策上。《辽史》卷72《义宗倍传》:“时太祖问侍臣曰:‘受命之君,当事天敬神。有大功德者,朕欲祀之,何先?’皆以佛对。太祖曰:‘佛非中国教。’倍曰:‘孔子大圣,万世所尊,宜先。’太祖大悦,即建孔子庙,诏皇太子春秋释奠。”中原儒家复兴运动从唐中期开始,一直延续到宋代,孔子被尊为“万世师表”“圣人”。耶律倍认为“孔子大圣,万世所尊”,完全遵循的是唐宋以来的儒家理念,这体现了辽朝士大夫对儒家文化的认同。唐宋时代是中原儒学传播的黄金时期,也是“汉字式”民族文字创制最为集中的时代,这些民族文字的创制与儒家文化的直接影响息息相关。

民族文字典籍对各民族的启蒙教化

依托民族文字翻译的儒家典籍,汉字及其承载的儒家文化对周边少数民族的启蒙教化起到了重要作用,促进了少数民族的文明发展。在拥有自己本民族文字之前,少数民族往往借用汉字来记事和交流,《金史》卷66《始祖以下诸子》载:“女直初无文字,及破辽,获契丹、汉人,始通契丹、汉字,于是诸子皆学之。宗雄能以两月尽通契丹大小字,而完颜希尹乃依仿契丹字制女直字。女直既未有文字,亦未尝有记录,故祖宗事皆不载。”《元史》卷202《释老传》载:“我国家肇基朔方,俗尚简古,未遑制作,凡施用文字,因用汉楷及畏吾字,以达本朝之言。”中国历史上,最重要的几种民族文字创制之后,统治者往往首先用于翻译儒家经典,其最重要的目的用来教化百姓,使百姓“知仁义道德所在”。如金朝女真文创制后,统治者很快建立译经机构,翻译《周易》《尚书》《论语》等儒家经典。《金史》卷8《世宗下》载:“[大定二十三年(1183)]九月己巳……译经所进所译《易》《书》《论语》《孟子》《老子》《扬子》《文中子》《刘子》及《新唐书》。上谓宰臣曰:‘朕所以令译五经者,正欲女直人知仁义道德所在耳。’命颁行之。”

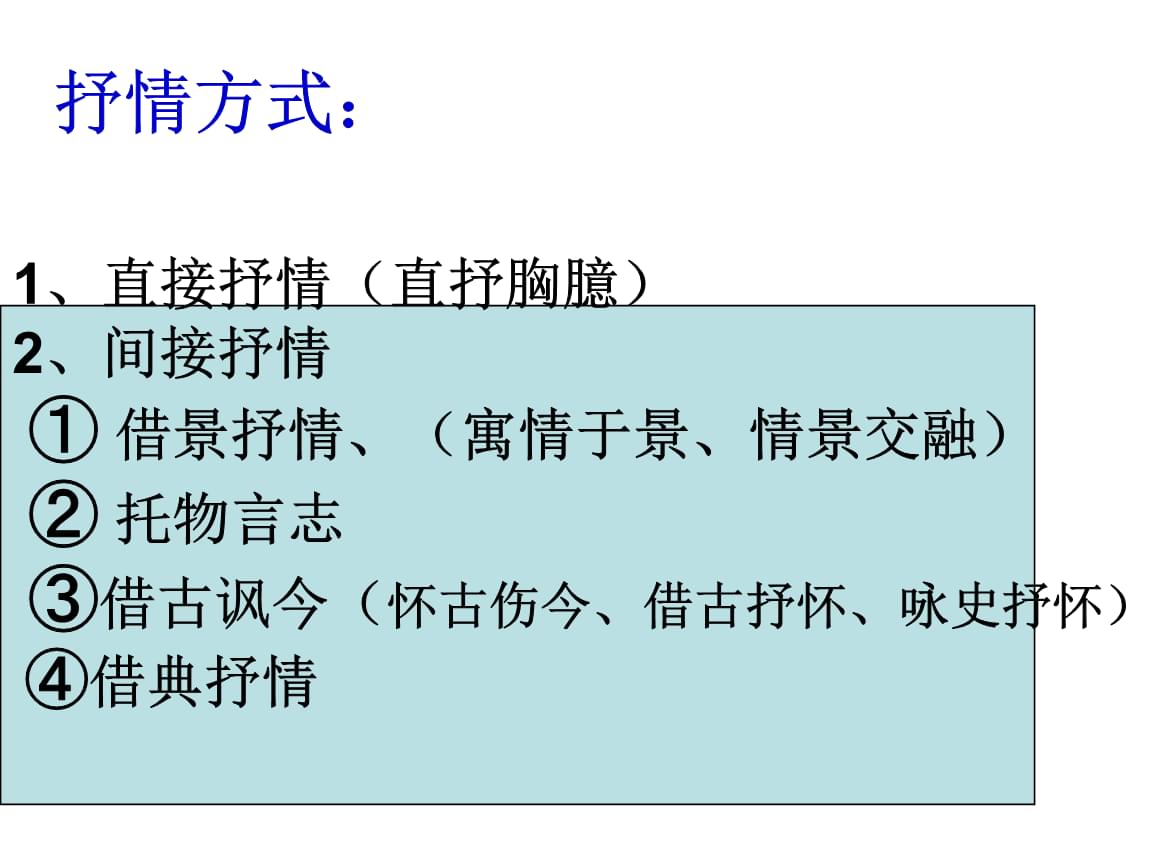

在辽、金、西夏时期,真正熟悉治国之道的官僚阶层,不仅要学习契丹、女真文、西夏文等,最主要的还要通汉文,服膺儒学,如《辽史》中曾记载契丹人萧韩家奴:“弱冠入南山读书,博鉴经史,通辽、汉文字。”西夏骨勒茂才在《番汉合时掌中珠》“序言”中曾明确表示:“今时人者,番汉语言可以俱备。不学番言,则岂和番人之众?不会汉语,则岂入汉人之数?番有智者,汉人不敬;汉有贤士,番人不崇。若此者,由语言不通故也,如此则有逆前言。”即认为学会“番言”是汉人团结“番人”的重要途径,学会汉语则是“番人”融入汉族的重要手段。而融入汉族,无疑是“番人”文明进步的重要一步。骨勒茂才在谈及编纂该书的目的时,还作了如下阐释:“凡君子者,为物岂可忘己?故未尝不学;为己亦不绝物,故未尝不教。学则以智成己,欲袭古迹;教则以仁利物,以救今时。”即只有通过学习古代先进的传统文化,“袭古迹”、开启智慧、自我修养,才能最终做到“以仁利物”“经世济民”,成为真正的谦谦君子。

民族文字承载博大精深的中华文化

民族文字作为一种符号,往往具有政治文化象征意义,它们和汉字一样承载的是中华民族博大精深的历史文化。文字是记录语言的符号系统,但古代少数民族创制文字的初衷并非单纯为了记录语言,尤其是所谓“入主中原”的少数民族,其在政权建立之初创制文字,往往是为了达到“完备制度”的政治目的。《辽史》卷103《萧韩家奴列传》记载:“昔我太祖代遥辇即位,乃制文字,修礼法,建天皇帝名号,制宫室以示威服传承中华文字设计,兴利除害,混一海内。”西夏开国皇帝元昊于宋景祐三年(1036)创制了西夏文,在向宋朝递交的表文中,元昊把创制文字与“张礼乐”“备器用”相提并论:“臣偶以狂斐,制小蕃文字,改大汉衣冠。衣冠既就,文字既行,礼乐既张,器用既备,吐蕃、塔塔、张掖、交河,莫不从伏。”《元史》卷202《释老传》载:“考诸辽、金,以及遐方诸国,例各有字,今文字寖兴,而字书有阙,于一代制度,实为未备。故特命国师八思巴创为蒙古新字,译写一切文字,期于顺言达事而已。”

尽管民族文字创制后,统治者极力推行,存世的碑铭文献也不在少数,但目前为止,我们并没有看到契丹文、西夏文和女真文记录本族语的长篇文本。尤其是西夏文,大量存世文献都是从汉文翻译过去的儒家经典和佛教典籍。很显然,这些民族文字仿照汉字而创制,其主要目的是想通过翻译汉字所记载的儒家经典,学习儒家文化与典章制度,从而通晓“礼法”,对本朝实施文治教化。事实上,有些民族文字在民族政权存续时期并没有得到真正通行应用,比如女真文,直到金世宗大定年间(1161—1189)采取了设立女真进士科选拔女真官员和组织人力翻译汉文经书等一系列措施后才受到重视,金朝建立后相当长时间内一直使用契丹字和汉字,直至金章宗明昌二年(1191),金朝国史院才罢专写契丹字者。在金朝,女真文的政治象征意义大于文字本身的意义,人们往往直接学习汉字,从汉文典籍中吸取治理本朝的方法。《金史》中曾记载金世宗对唐括安礼说:“卿习汉字,读《诗》《书》,姑置此以讲本朝之法。”从这个意义上说,民族文字作为一种符号,承载和延续的是中华民族博大精深的历史文化,民族文字文献所记录的历史文化内容是中华传统文化的有机组成部分。同时,民族文字所翻译的汉文经典,有些汉文底本已经失传,还可以弥补中原传本的缺失。如西夏译本吕惠卿著《孝经》、陈祥道著《论语全解》、陈禾著《孟子传》等均是北宋“新经学派”的作品,可据西夏译本复原汉文本,从而为研究宋代“新经学派”的观点补充资料。

民族文字创制后,统治者往往以新创文字作为其政权的“官方文字”推行全境,为各民族所使用,因此,中国历史上出现的众多民族文字是各民族共同使用的,民族文字具有与汉字共同繁荣中华文化的重要意义。借助翻译手段,民族文字把儒家经典传播到更广的领域,使得边地百姓得到教化。士大夫习得典章制度,服膺儒学,用之治朝理政,客观上使得汉字承载的历史文化逐渐成为维系中华各民族共同发展的纽带。习近平总书记考察中国国家版本馆,参观了“汉藏蒙满文大藏经合璧”和“《四库全书》合璧”展,并在文化传承发展座谈会上强调:“中华文明具有突出的统一性,从根本上决定了中华民族各民族文化融为一体、即使遭遇重大挫折也牢固凝聚,决定了国土不可分、国家不可乱、民族不可散、文明不可断的共同信念,决定了国家统一永远是中国核心利益的核心,决定了一个坚强统一的国家是各族人民的命运所系。”归根结底,中华文字承载的博大精深的中华文化是中华民族绵延不绝、团结奋进、发展壮大的源泉。

(作者系中国社会科学院民族学与人类学研究所研究员)